愚かさに殉じること

- 2013/11/13 22:39

- Category: 独白

- Tag: 三島由紀夫 ニッポン ニッポンキリスト教

三島の命日が近いこともあり、このところ続いているが、Salt氏も三島に惹かれた者として「三島由紀夫を殺した平岡公威」としてその見解を披露している。いわく

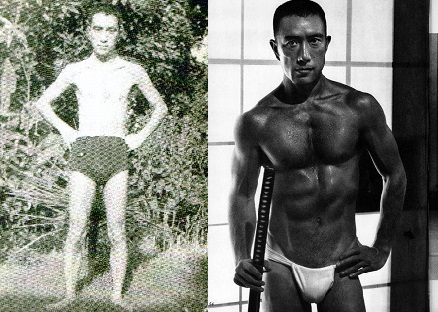

「ことば」が肥大した虚弱児であった三島は、その青年期のコンプレックスを跳ね返すため、精神よりも筋肉のリアリティーを信じ愛した。そして、自分の美意識の中にいのちを封印した。的外れの栄光よりも理性による嘲笑を欲し、怠惰よりも苦痛を、そして、退屈よりも死を選んだのである。

三島文学という嘘に騙されるほど平岡公威(三島の本名)は馬鹿ではなかったということ。

三島はすべて知っていた。この世も天皇もみな虚構であると。では、リアリティとは何か。彼にとっては肉体だった。筋肉の動きと筋肉の痛み。その肥大化とフォルムの形成。そこに彼は自分のアイデンティティの根拠の確かな手応えを覚えた。そしてその究極があの痛みと苦痛だったのだ。もちろんナルシシズムもあろう。しかし確かに言えることは、彼は自分の腹に5cmも短刀を突き立てたのだ。そして引き回し、最後に上に向けて切り裂いた。これは誰も否定しようもない厳然たる事実だった。解剖所見からの次のような推測が可能である:

十一月二十六日付「朝日新聞」の報道によると、牛込署捜査本部は二十五日同夜二人の遺体を同署で検視し、結果を次のように発表した。

三島の短刀による傷はへソの下四㌢ぐらいで、左から右へ十三㌢も真一文字に切っていた。深さは約五㌢。腸が傷口から外へ飛び出していた。日本刀での介錯による傷は、首のあたりに三か所、右肩に一か所あった。

検視に立会った東京大学医学部講師・内藤道興氏は、「三島氏の切腹の傷は深く文字通り真一文字、という状態で、森田の傷がかすり傷程度だったのに比べるとその意気込みのすさまじさがにじみでている」と話した。

・・・

三島の切腹で一つだけ<奇異な感じを抱かせられた>のは、あの腹の切り方は一人で死ぬ場合の切り方であったということである。三島が作品「憂国」や「奔馬」で描き、映画「人斬り」で自ら田中新兵衛に扮してみせた切り方であって、介錯を予定した切り方ではない。しかし三島はこの挙に出る前に、森田あるいは古賀が介錯することを打合せているのである。そうとすれば、他人による介錯、すなわち<斬首>ということを予定した腹の切り方をすべきではなかったか。

三島のように、あれほどの深さで真一文字に切った場合(これは常人のなしえざるところである)、肉体はどういう反応を示すのであろうか。刀を腹へ突き立てたとき二つの倒れ方が想定される。

それは切腹の際の身体の角度による。瞬時に襲ってくる全身の痙攣と硬直により、膝の関節で折れ曲っていた両脚がぐっと一直線に伸びるためか、角度が深いときはガバとのめるように前へ倒れ、角度の浅いときは後へのけぞるのである。

これは切腹なしの斬首のばあいも同様で、押え役がいるときは前へ倒れるように押えているからよいが、支えがない場合の多くは後へ立ち上るようにして倒れ、そのために首打役もその介添人も血をあびることがある。(斬首のさい<首の皮一枚を残して斬る>とよくいわれるのは、押え役のいない場合、そうすることで前にぶら下った首が錘となって身体を前へ倒れさせるからで、これは幕末の吟味方与力・佐久間長敬が『江戸町奉行事蹟問答』のなかではっきりと述べている。)三島の場合、どちらの倒れ方をしたかわからないが、いずれにしても腹から刀(この場合は鎧通し)を抜く暇もなく失神状態に陥り、首は堅く肩にめりこみ、ひょっとしたら両眼はカッと見開かれ、歯は舌を堅く噛み、腹部の圧力で腸も一部はみ出すといった凄惨な場面が展開されたかもしれない。それはとても正規の介錯のできる状態ではなかったと思われるのである。

介錯人としての森田の立たされた悲劇的立場が思いやられる。なぜなら、介錯人というものは<一刀のもとに>首を刎ねるのが義務であり名誉であって、もしそれに失敗したとなれば、かつては<末代までの恥>と考えるくらい不名誉とされたからである。

昔の首打役の不文律として、斬り損った場合、三太刀以上はくださないとされ、したがって二太刀まで失敗したときには、死罪人を俯伏せに倒して「押し斬り」にすることさえあった。死罪場においてちゃんと死罪人を押えて首をのばさせ、斬首のプロが斬るときでさえ失敗することがあるのである。まして三島のような身体的反応が起った場合には、一太刀で介錯することは不可能といってよかったのではあるまいか。昭和四十六年四月十九日および六月二十日の第二回と第六回の公判記録によると、右肩の傷は初太刀の失敗であった。おそらく最初三島は後へのけぞったものと思われる。森田は三島が前へ倒れるものとばかり思って打ち下ろしたとき、意外にも逆に頚部が眼の前に上がってきたため手許が狂い、右肩を叩きつける恰好になったのであろう。

そのため前へ俯伏せに倒れた三島が額を床につけて前屈みに悶え動くので首の位置が定まらず、森田はそのまま三島の首に斬りつけたか、それとも三島の身体を抱き起して急いで斬らねばならなかったかはわからないが、いずれにしても介錯人には最悪の状態でさらに二太刀(斎藤教授の「解剖所見」によると三太刀か?)斬りつけ、結局は森田に代った古賀がもう一太刀ふるわねばならなかったのは、致し方なかったと思われる。

最後はあるいは「押し斬り」に斬ったかもしれない。現場写真で三島の倒れていた部分の血溜りが、ほぼ九十度のひらきで二方向に見えているのはその結果ではあるまいか。森田は自分の敬慕してやまない先生を一太刀で介錯できなかったことを恥じ、「先生、申し訳ありません」と泣く思いで刀をふるったことであろう。

要するに彼の腹の切り方は介錯を前提とした江戸時代の武士でもなし得なかった所作なのだ。何ゆえにここまで・・・・。彼は『憂国』で切腹の場面をこう描写している:

そのとき中尉は鷹のような目つきで妻をはげしく凝視した。刀を前へ廻し、腰を持ち上げ、上半身が刀先へのしかかるやうにして、体に全力をこめているのが、軍服の怒った肩からわかった。中尉は一思いに深く左脇腹へ刺さうとしたのである。鋭い気合の声が、沈黙の部屋を貫いた。

中尉は自分で力を加えたにもかかわらず、人から太い鉄の棒で脇腹を痛打されたような感じがした。一瞬、頭がくらくらし、何が起ったのかわからなかった。五六寸あらわした刃先はすでにすっかり肉に埋まって、拳が握っている紙がじかに腹に接していた。

意識が戻る。刀はたしかに腹膜を貫ぬいたと中尉は思った。呼吸が苦しく胸がひどい動悸を打ち、自分の内部とは思えない遠い遠い深部で、地が裂けて熱い熔岩が流れ出したように、怖ろしい劇痛が湧き出して来るのがわかる。その劇痛が怖ろしい速度でたちまち近くへ来る。中尉は思わず呻きかけたが、下唇を噛んでこらえた。

これが切腹というものかと中尉は思っていた。それは天が頭上に落ち、世界がぐらつくような滅茶滅茶な感覚で、切る前はあれほど鞏固に見えた自分の意志と勇気が、今は細い針金の一線のようになって、一途にそれに縋ってゆかねばならない不安に襲われた。拳がぬるぬるして来る。見ると白布も拳もすっかり血に塗れそぼっている。褌もすでに真紅に染っている。こんな烈しい苦痛の中でまだ見えるものが見え、在るものが在るのはふしぎである。

・・・

苦痛は麗子の目の前で、麗子の身を引き裂かれるような悲嘆にはかかわりなく、夏の太陽のように輝やいている。その苦痛がますます背丈を増す。伸び上る。良人がすでに別の世界の人になって、その全存在を苦痛に還元され、手をのばしても触れられない苦痛の檻の囚人になったのを麗子は感じる。しかも麗子は痛まない。悲嘆は痛まない。それを思うと、麗子は自分と良人との間に、何者かが無情な高い硝子の壁を立ててしまったような気がした。結婚以来、良人が存在していることは自分が存在していることであり、良人の息づかいの一つ一つはまた自分の息づかいでもあったのに、今、良人は苦痛のなかにありありと存在し、麗子は悲嘆の裡に、何一つ自分の存在の確証をつかんでいなかった。中尉は右手でそのまま引き廻そうとしたが、刀先は腸にからまり、ともすると刀は柔らかい弾力で押し出されて来て、両手で刀を腹の奥深く押えつけながら、引き廻して行かねばならぬのを知った。引き廻した。思ったほど切れない。中尉は右手に全身の力をこめて引いた。三四寸切れた。

苦痛は腹の奥から徐々にひろがって、腹全体が鳴り響いているようになった。それは乱打される鐘のようで、自分のつく呼吸の一息一息、自分の打つ脈拍の一打ち毎に、苦痛が千の鐘を一度に鳴らすかのように、彼の存在を押しゆるがした。中尉はもう呻きを抑えることができなくなった。しかし、ふと見ると、刀がすでに臍の下まで切り裂いているのを見て、満足と勇気をおぼえた。

血は次第に図に乗って、傷口から脈打つように迸った。前の畳は血しぶきに赤く濡れ、カーキいろのズボンの襞からは溜った血が畳に流れ落ちた。ついに麗子の白無垢の膝に、一滴の血が遠く小鳥のように飛んで届いた。

中尉がようやく右の脇腹まで引廻したとき、すでに刃はやや浅くなって、膏と血に辷る刀身をあらわしていたが、突然嘔吐に襲われた中尉は、かすれた叫びをあげた。嘔吐が劇痛をさらに攪拌して、今まで固く締っていた腹が急に波打ち、その傷口が大きくひらけて、あたかも傷口が精一杯吐潟するように、腸が弾け出て来たのである。腸は主の苦痛も知らぬげに、健康な、いやらしいほどいきいきとした姿で、喜喜として、辷り出て股間にあふれた。中尉はうつむいて、肩で息をして目を薄目にあき、口から涎の糸を垂らしていた。肩には肩章の金がかがやいていた。

血はそこかしこに散って、中尉は自分の血溜りの中に膝までつかり、そこに片手をついて崩折れていた。生ぐさい匂いが部屋にこもり、うつむきながら嘔吐をくりかえしている動きがありありと肩にあらわれた。腸に押し出されたかのように、刀身はすで刃先まであらわれて中尉の右手に握られていた。

このとき中尉が力をこめてのけぞった姿は、比べるものがないほど壮烈だったと云えよう。あまり急激にのけぞったので、後頭部が床柱に当たる音が明瞭にきこえたほどである。麗子はそれまで、顔を伏せて、ただ自分の膝もとへ寄って来る血の流れだけを一心に見つめていたが、この音におどろいて顔をあげた。

・・・

下線を引いた箇所、これはまさに三島の実感だったろうと思う。彼は己の存在を確認したかったのだ。すべては虚構で成り立つ社会、人間のあり方、彼にとっては神さえもだ。その中で唯一疑いえないこと、それは筋肉を通して感知せられる激痛。彼は見栄で腹を切ったのではない。見栄ならば、もっとキレイに逝けたはずなのだ。彼の死は、その肉体は、むしろ惨めなほどにグロテスクであり、見苦しい様であったのだ。何ゆえに?

ともあれ、あの高度成長期にあってほとんどニッポンのあり方に疑問を感じる者がいなかった時代、彼には見えていた。ニッポンがいかなる様に陥るか。彼は確かに狂人とレッテルを貼られてもおかしくはない。が、彼の究極の実存の証明があの腹切りだったのであり、あの激痛と苦痛はリアルだった。ゆえに、なおも私の関心を惹きつけて離さないのだ。彼は殉じた。何と共に? 何のゆえに? 愚かさの極み、だ。しかしその愚かさに殉じた彼に、あえて私は惹きつけられるのだ。小賢しく自らの奸智を弄して虚勢張りつつメンツを保ったり、栄えようとする輩が跋扈する現代、あえて愚かさに殉じる三島の生き方、否、死に方に惹かれるのだ。「戦後のニッポンは死に方を教えていない」とはそのとおりである。ニッポンキリスト教も死に方に目を閉ざしてきた。今のこのギョウカイの様を見てみよ。今後このギョウカイはさらにいっそうバビロン化が進行するであろう。キリストの福音の最大の敵はキリスト教であると明確に宣言すべき時が来たと感じている。死に方を知る者は今やほとんど皆無に近い。三島はまさに時代を先駆けたのだ。

憂国祭ももうすぐだ・・・・。

shige

虚構と欺瞞の世の究極の縮図であるキリスト教は、まさに罪の本質を顕わしてますね。

でも三島は自分の内面の罪をどのように理解し、処理してたのでしょうか?

同じ問題を道元や老子にも聞いてみたいです。